足立学園中学校

衝撃の連続が生徒たちの殻を破る。積極性を育てるまだ見ぬ世界での体験

【注目ポイント】

- 生徒自らの“志”を見出すことを目標に掲げる『志共育』。

- 未知の世界を知ることで生徒は逞しく大きく成長する。

- 新たな価値観の体得が自信とチャレンジ精神を育む。

10代だからこそ得られるものがある

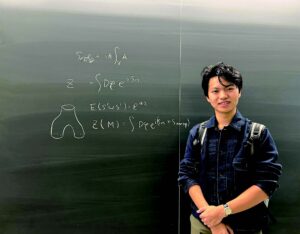

教育方針に『志共育』を掲げ、中高6年間を通じて、生徒一人ひとりが自らの“志”を見出すことを目標にする足立学園中学校。ユニークな数々のグローバルプログラムも大きな特徴の一つだ。これらの取り組みは注目を集め、受験者数も増加し続けている。

“志”グローバルプログラムとして秀逸なのは2022年に始まったアジア・アフリカ地域のスタディーツアーだ。実現させたのは、青年海外協力隊員の現職教員特別参加制度で2017〜19年にラオスへ赴任したキャリアを持つ原匠教諭。同校の志共育推進委員長であり、海外研修推進委員でもあるため、海外研修制度の改革に取り組んだ。それまでの同校の海外研修先は英語圏に偏っていたが、世界は英語圏だけではない。アジア・アフリカの国々は経済発展が著しい一方、人口や貧困、食糧、環境破壊、教育格差、紛争問題など多くの課題を抱え、特にアフリカはまさに世界の縮図と言える。そんな英語圏以外の国々を生徒たちに見せたかった、と原教諭。また「海外ではコミュニケーションが取れなければ生きていけない。英語以外でのコミュニケーションの取り方や、そもそもコミュニケーションとは何か、を考える旅でもある」と語る。

スタディーツアーでの様々な出会いを通じ、感受性豊かで、柔軟な精神を持つ10代だからこそ得られる一人ひとりの“何か”が生徒たちを一回りも二回りも大きく、そして逞しく成長させている。

アフリカの人と自然が世界観を変える

第3回となる昨年7月のアフリカ・スタディーツアーは中3~高2の計11名でタンザニアを13日間訪問。州都の見学を経て渡ったインド洋に浮かぶザンジバル島では、数奇な歴史を持つ美しい街並みと奴隷貿易の遺構が見せる光と影に、多少の船酔いも吹き飛ぶ新鮮な知見を与えられた。続いて、巨大なカルデラに多様な野生動物が棲息するンゴロンゴロ保全地域、マサイ族の言葉で「果てしなく広がる平原」を意味するセレンゲティ国立公園の広大な自然に身を置き、日本では決して体験できない大きなスケールを五感で感じ取ることとなる。

在タンザニア日本国大使館への表敬訪問も旅程に組み込まれ、公邸で三澤大使から伺ったタンザニアの国民性や人々の自信の源を以後の各地を訪問する中で実体験したことで、ある生徒は帰国後に「タンザニアのように笑顔が溢れ、活気のある世の中を作っていきたい」と“志”を寄せている。

笑顔溢れる人々と接する機会の中でも印象的だったのは、州都の北約30キロにあるキハラカのセカンダリースクールで体験した"プチ留学"だ。生徒数980名の共学校に合流した2日間の留学は、タンザニアの公用語であるスワヒリ語の授業で幕を開けた。今学んだ自己紹介や日常会話のための言葉を使い、同じ授業を受けていた現地の生徒と1対1で話す。実践に満ちた学習で初めてのスワヒリ語が自然に身に付くのを経験した。午後には校庭でサッカーの国際親善試合。3対5で敗れたものの、身体能力に勝るタンザニアチームに対し競技力で魅せる日本チームが善戦。「大勢の現地生徒が観戦してくれていて緊張した」「疲れたけれどとても楽しかった」などの声が聞かれた。翌2日目には快晴の下、木陰に並べた机でお互いの文化を紹介し合い、さらには校庭で国家や校歌の斉唱、持参した野球のグローブとボールを用いてのキャッチボール、けん玉の技の披露などを行った。現地生徒もサッカーのリフティングや民族ダンスでこれに応え、互いに実体験することで双方の文化に触れる機会となった。

文化交流はほかにも、硬いマホガニーをノミで彫るマコンデ族の彫刻体験、アフリカ絵画の制作体験、家庭料理体験、デイケア施設での園児との触れ合いなど多岐にわたる。「世界の見方が変わった」「困難なことに対しても前向きになった」「異なる人種の人を含めどんな人でも受け入れられるようになった」など、生徒たちはより広い視野を獲得した様子だ。保護者からも「親に頼らず自分で考えて、自分の意見を言うことが増えた」と頼もしい変化に驚く声が寄せられ、「親にとっても学びのあるツアー」との評も聞かれる。

ツアーの体験を探究論文に組み込んだり、「英語をもっと勉強して、将来外国で働こうと思った」と、国際関係や医療関係の方面に進もうと志す生徒もいる。引率した原教諭は「衝撃の連続に自身の殻を揺さぶられ、人と人との真のコミュニケーションを通じて大きな価値観や人間性に気づき、新たな志を胸に帰国。これが毎回のツアーで起こるのです」とアフリカで得られるインパクトを語る。参加した生徒たちの価値観がアップデートされ、より積極的でポジティブに変わっていく姿を間近で見てきた先生や保護者は、このツアーの何にも代えがたい魅力を最も理解しているのだ。アフリカツアーへの参加を“志”に同校へ入学する生徒が出始めていることも肯ける。

ラオスの子どもたちの目の輝きを求めて

“ラオスの子どもの目は輝いている”。これは原教諭の言葉だ。この言葉に興味を持ちラオス・スタディーツアーに参加した中村さん。世界の誰しもが夢を追えて、実現に近づける世界を作りたい、という壮大な“志”を抱いている。中3〜高2の5名が参加し、現地小学校や少数民族の人々との交流のほか、JICA、在ラオス日本国大使館、ボーデン経済特区、ベトナム戦争資料館、孤児院なども訪問する密度の濃い10日間となった。「お金だけの支援の問題や、埃を被った学校の実験器具(支援物資)を目の当たりにし、その国、その地域に合った支援のあり方を改めて考える契機となった」とJICAや日本国大使館の訪問を振り返る。また、現地職員の目の輝きや熱量に圧倒され、志を持つことの意義を再確認したという。

ベトナム戦争資料館(コープビジターセンター)では今も残る不発弾や地雷についても初めて知ることとなる。実は世界で最も空爆された国でもあるラオスの被害は深刻で、被害者支援は現在も続いている。

日本と比較すれば、貧しく厳しい環境下での生活ではあるが、ラオスの人々が互いに助け合い、目を輝かせながら常に笑顔だったこと、幸せそうな姿が印象的だったと語る中村さん。何不自由なく暮らすことこそが幸せだと信じて疑わなかった中村さんは、ラオスでの経験を通じ“本当の幸せや豊かさとは何なのか”という哲学的問いを突きつけられたと話してくれた。

成功体験が自信とチャレンジ精神を育む

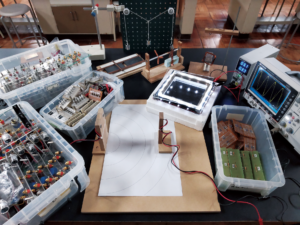

同校の“志”グローバルプログラムにはほかにオーストラリア・スタディーツアー(中1〜高2)、オーストラリア・ターム留学(高1)、オックスフォード大学短期留学プログラム(16歳以上)などがある。

中1でオーストラリア・スタディーツアー、高1でオーストラリア・ターム留学と第1回アフリカ・スタディーツアー、さらに高2でのラオス・スタディーツアーではリーダーとしてメンバーをサポートし、率先して現地交流を果たしたのが田中さん。

多くのプログラム体験から「海外では何が起こるかわからない。その時に大切なのは、腹を括って全力でやり切ることに尽きる。海外で自分が何かやり遂げたという成功体験は、強い自信とチャレンジ精神を芽生えさせてくれる」と振り返る。そして「自分たちの傍には、生徒に寄り添い、信じて挑戦させてくれる校長先生を始め、熱い心を持った先生方がいる。それが足立学園の魅力です」と力強く語ってくれた。

学校データ(SCHOOL DATA)

| 所在地 | 〒120-0026 東京都足立区千住旭町40-24 |

| TEL | 03-3888-5331 |

| 学校公式サイト | https://www.adachigakuen-jh.ed.jp/ |

| 海外進学支援 | 有 |

| 帰国生入試 | 無 |

| アクセス | 北千住駅(JR常磐線、東京メトロ千代田線・日比谷線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス)徒歩1分 京成関屋駅(京成線)徒歩7分 |

| 国内外大学合格実績(過去3年間) | 東京、京都、東京科学、東北、筑波、横浜国立、千葉、埼玉、帯広畜産、宇都宮、富山、金沢、静岡、島根、長崎、宮崎、琉球、東京都立、国際教養、旭川市立、埼玉県立、千葉県立保健医療、会津、水産、防衛医科、防衛、慶應義塾、早稲田、上智、東京理科、岩手医科、東北医科薬科、北京言語など |

【関連情報】